Wer sagt, dass es wirkt?

Month: Januar 2020

Die moderne Medizin hält eine Vielzahl an Therapien und Präventionsmassnahmen bereit. Doch wer bestimmt eigentlich, was wirkt? Die beiden Informationsspezialistinnen Doris Kopp und Beatrice Minder vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern geben Einblick, wie mit Forschung grösstmögliche Gewissheit, sogenannte Evidenz, hergestellt wird.

Tanya Karrer | 15.01.2020

Künstlerische Darstellung eines DNA-Strangs von Arek Socha auf Pixabay

Wer einen Blick auf die Computer von Doris Kopp und Beatrice Minder im Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) an der Universität Bern wirft, dem wird leicht schwindelig. Endlose, komplizierte Such-Stränge ziehen sich über ihre Bildschirme. In medizinischen Datenbanken, wie zum Beispiel PubMed, suchen die beiden Expert Searchers in rund 30 Millionen Einträgen nach den „richtigen Nadeln im Heuhaufen“, wie Kopp sagt. „Dafür benötigen wir ausgeklügelte Suchstrategien“, ergänzt ihre Kollegin Minder. Datenbanken? Was ist mit Labor und Petrischale? Kopp lacht. Ja, auch sie habe vor über zehn Jahren, als sie als Bibliothekarin ans Institut kam, nach dem Labor gefragt. Heute weiss sie, dass Forschung nicht nur in der Petrischale stattfindet.

„Informations-Spezialistinnen tragen mit ihren Datenbank-Suchen massgebend zum Gelingen einer Forschungsarbeit bei.“ Doris Kopp

Desktop-Forschung nennt sie diese andere Art der Wissenschaft. Sie finde nicht direkt am Patienten statt, sondern basiere auf bereits getätigten Studien oder anonymisierten Patientendaten. In sogenannten systematischen Übersichtsarbeiten, englisch: Systematic Reviews, werden mehrere klinische Studien zu einem Thema miteinander verglichen und ein Trend daraus herausgelesen. Dies ergibt im besten Fall die Evidenz, sagt also, was – nach dem heutigen Kenntnisstand – wirkt oder nicht. Oder was noch weiterer Forschung bedarf.

Evidenzforschung ist Teamarbeit

Wie gelangt man zu dieser Evidenz? Minder erklärt den Ablauf folgendermassen: „Zuerst formulieren die Forschenden eine Frage. Sie müssen genau wissen, was das Ziel ihrer Forschung sein soll. Auf Basis dieser Forschungsfrage suchen wir dann weltweit nach relevanter Literatur zum Thema“. Ein grosser Teil davon ist in Datenbanken erfasst. Nach internationalen Standards formulieren Kopp und Minder die Such-Anfrage. Laien können sich das als sehr komplizierte Google-Suche vorstellen: Verschiedene Suchbegriffe werden mit den Booleschen Operatoren AND, OR, NOT und anderen verbunden und eingegeben. Ist die Suche gut, spuckt die Datenbank Studien zum gewollten Forschungsthema aus. „Wir finden vielleicht zwanzig passende Studien. Die Forschenden prüfen diese anschliessend auf ihre Qualität und Resultate. Zum Beispiel bestätigen zwei davon, dass die untersuchte Therapie wirke, in achtzehn jedoch wurde keine Wirkung festgestellt“, erklärt Kopp den Prozess. Bevor man nun aber sagen kann, die Therapie wirke nicht, kommt die Statistik bzw. kommen die Statistiker ins Spiel. Sie berechnen unter anderem, wie viele Personen an den Studien teilnahmen und gewichten die Resultate entsprechend. Erst dann lässt sich eine belastbare Aussage zur Evidenz oder eben Wirksamkeit einer Therapie oder Massnahme machen.

Forschung muss nachvollziehbar, transparent und wiederholbar sein

Informationsspezialistinnen tragen mit ihren Datenbank-Suchen massgebend zum Gelingen einer Forschungsarbeit bei. Kopp freut sich daher, dass sie und ihre Kollegin seit kurzem in den veröffentlichten Studienberichten auch als Co-Autorinnen aufgeführt würden. Ihre Methoden für die Datenbank-Suche müssen jeweils für andere Forscher und Forscherinnen rund um den Globus nachvollziehbar, transparent und wiederholbar sein. Deshalb ist der Such-Strang auch in jeder systematischen Übersichtsarbeit aufgeführt.

Infobox Begriffe

Evidenz: „(…) unmittelbare und vollständige Einsichtigkeit, Deutlichkeit, Gewissheit (Duden)

Boolescher Operator: Ein boolescher Operator ist ein logischer Operator. Also ein Operator, der auf Wahrheitswerten operiert.

Er ist benannt nach George Boole. Der wichtigste Anwendungsbereich der booleschen Operatoren ist die Programmierung. (Wikipedia)

„Erst als die Forschung eine Evidenz für die Missbildung durch Contergan aufzeigen konnte, griffen die Behörden durch und verboten das Medikament.“ Beatrice Minder

Studie gut, alles gut? Nicht ganz. Minder gibt zu bedenken, dass es oft ziemlich lange dauern würde, bis Forschungsresultate auch im Alltag, z.B. in Spitälern oder Arztpraxen, zur Anwendung kämen. „Oft liegt es daran, dass die Evidenzlage nicht klar ist oder es noch Lücken in der Forschung gibt“, meint sie. Als Beispiel nennt Minder das Beruhigungsmittel Contergan, das in den 1960er Jahren zu Missbildungen bei Neugeborenen führte und einen Skandal auslöste. „Erst als die Forschung eine Evidenz für die Missbildung durch Contergan aufzeigen konnte, griffen die Behörden durch und verboten das Medikament“, ergänzt sie.

Infobox ISPM Universität Bern

Das Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) der Universität Bern ist zugleich eine wissenschaftliche sowie akademische Organisation mit Mitarbeitern aus 23 verschiedenen Nationen. Es führt interdisziplinäre Forschung in den Bereichen Sozial- und Verhaltensgesundheit, klinische Epidemiologie, Biostatistik und Umweltgesundheit durch. Link zum Vorstellungsvideo

Als Mutter zweier Teenager-Mädchen fragt sie sich heute, ob es für die Sicherheit der HPV-Impfung schon genügend Evidenz gebe. Antworten fand sie beim unabhängigen Forschungsnetzwerk Cochrane, das sich ganz der Evidenz verschrieben hat. Es sieht gut aus für die HPV-Impfung.

Eine systematische Übersichtsarbeit gilt zum heutigen Standpunkt als Studiendesign der Wahl um einschätzen zu können, welche Therapie wirkt oder nicht. Mit ihrer Suche nach den verlässlichsten Studien, tragen die Informations-Spezialistinnen Doris Kopp und Beatrice sowohl zur Behandlungssicherheit bei Patienten als auch zu einem allgemein besseren Gesundheitswissen bei.

Möchtest Du unseren Newsletter abonnieren? So können wir Dich über neue Artikel in Kenntnis setzen (kein SPAM, versprochen!) Newsletter

Du möchtest Wiblo unterstützen? Vielen Dank!

Autorin

Tanya Karrer

Expertinnen UniBe

Doris Kopp & Beatrice Minder

Teilen

Der begehrte Ritter

Month: Januar 2020

Ein Projektteam der Universität Bern arbeitet an einer Neuedition des von Wolfram von Eschenbach gedichteten Parzival-Romans. Die letzte Edition ist fast zwei Jahrhunderte alt und erfüllt die gegenwärtigen textkritischen Anforderungen nicht mehr.

Anika Ruppen | 01.01.2020

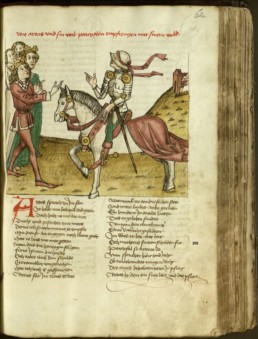

Handschrift Z Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 364 Vers 1.1

Parzival mag der wohl berühmteste Ritterheld der mittelalterlichen Literatur sein. Der zwischen 1200 und 1210 verfasste Roman ist in so vielen Textzeugen erhalten wie kein anderer der Gattung der Artusromane: Laut den Angaben der Projektwebsite (www.parzival.unibe.ch) sind sechzehn Handschriften, ein Druck und 72 Fragmente bekannt, die den Text überliefern. Der jüngste Fund, ein in Mainz vorzufindendes Fragment, wurde im Jahr 2019 gemacht. Dass weitere vollständige Handschriften entdeckt werden, ist heutzutage eher unwahrscheinlich. Fragmente aber – also Bruchstücke von Handschriften – können jederzeit in den Einbänden von lange nicht mehr benutzten Handschriften entdeckt werden. Grund dafür ist die so genannte Makulatur: Primär um 1500 wurden Handschriften mit wertlos gewordenen Texten zerschnitten und das daraus gewonnene, nach wie vor wertvolle und sehr stabile Pergament wiederverwendet. Zumeist fanden Schnipsel und Streifen aus ehemaligen Handschriften ihren Weg auf Einbände von neuen Handschriften und Drucken, wo sie die entsprechenden Materialien verstärken sollten. So bleiben unter Umständen Teile von Textzeugen Jahrhunderte lang in Einbänden von vornehmlich in Bibliotheken gelagerten Handschriften versteckt. Teils zufällig, teils nach spezifischer Suche, werden sie schliesslich wieder aufgespürt.

Handschrift R Bern, Burgerbibliothek, Cod. AA91 61v Vers 308.11

Meisterwerk mit Mängeln

Die bis heute nicht ersetzte Edition des Parzival von Karl Lachmann wurde 1833 veröffentlicht; in einer Zeit, als die Beschäftigung mit der volkssprachigen Dichtung des Mittelalters einen regelrechten Boom erlebte. Was seinerzeit als eine bemerkenswerte editorische Leistung galt, wird den heutigen Anforderungen aufgrund von Defiziten nicht mehr gerecht – die angewandte Methode ist nach heutigen Massstäben veraltet, basiert sie doch auf vergleichsweise wenigen Handschriften. Da sich die Zahl der Textzeugen seither beträchtlich vermehrt hat, wird ein Grossteil der heute bekannten Überlieferungsträger nicht genügend berücksichtigt.

„Die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen wie der Informatik und der Evolutionsbiologie bringen neuen Wind in das Fach.“

Zukunftsorientiertes Konzept

Im Jahr 2001 stellten sich Prof. Dr. Michael Stolz (damals noch Universität Basel, seit 2006 Universität Bern) und sein Forschungsteam der Herausforderung, eine kritische Neuausgabe des Parzival-Romans auszuarbeiten. Nebst einer geplanten Ausgabe in Buchform gehört auch ein Zugriff auf die Daten in elektronischer Form dazu. Als Grundlage wurden alle 89 Textzeugen transkribiert und Untersuchungen zu den Gruppierungen der Handschriften vorgenommen. «Zum grossen Vorteil der Herausgeber ist die Textgeschichte des Parzival bereits mehrfach und aus verschiedenen Perspektiven untersucht worden», erklärt Dr. des. Mirjam Geissbühler, die seit 2011 als wissenschaftliche Mitarbeiterin Teil des Forschungsteams ist. So habe man im besten Fall eigene Untersuchungen auf frühere Forschungserkenntnisse stützen können. Innovative digitale Methoden würden jedoch völlig neue Möglichkeiten der Textaufbereitung und Analyse ermöglichen. Dank elektronischer Speicherverfahren öffnen sich beispielsweise neue Blicke auf die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Handschriften.

Handschrift R Bern, Burgerbibliothek, Cod. AA91 55v Vers 282.9

Präzision gewährleisten

Das vom Schweizerischen Nationalfonds geförderte Projekt stösst auf breites Interesse. «Die aus dem Parzival-Projekt hervorgegangene digitale Datenbank ist für Forschende eine wahre Fundgrube», erklärt Geissbühler, die im Rahmen ihrer Dissertation intensiv mit der Datenbank gearbeitet hat. Sie untersuchte die sogenannte Handschrift L, die den Parzival zusammen mit weiteren Texten zu König Artus und zur mittelalterlichen Geschichte überliefert.

Die Komplexität der Thematik zeigt sich auch in der Laufzeit des Projekts. Nachdem in den ersten fünfzehn Jahren die Textzeugen transkribiert und zu einem auf vier Parallelversionen basierenden Editionstext weiterverarbeitet wurden, steht nunmehr die Revision des Textes im Vordergrund. «Einheitlichkeit in dieser aus der Pionierzeit der Digitalisierung stammenden Arbeit zu gewährleisten, ist eine grosse Herausforderung. Wir arbeiten mit grösster Sorgfalt», beschreibt Geissbühler die Relevanz dieser letzten Schritte. So fordert beispielsweise das an genaue Richtlinien geknüpfte Überprüfen des erstellten Editionstextes auf Einheitlichkeit die Konzentration und die Präzisionsarbeit des Forschungsteams aufs äusserste.

Handschrift O München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 18 1r Vers 3.25

Der Ruf der mittelalterlichen Literatur

Eine moderne Neuausgabe für die Wissenschaft sei nicht die einzige Bereicherung, die das Projekt darstellt. Auch der Auffrischung des etwas verstaubten Images der mittelalterlichen Literaturwissenschaft sei dabei gedient. «Die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen wie der Informatik und der Evolutionsbiologie bringen neuen Wind in das Fach», so Geissbühler. Wie die digitale Komponente in Zukunft aussehen werde, sei aufgrund der rasanten Entwicklung der Technologie noch ungewiss. Dementsprechend würden auch Lösungen für die nachhaltige Sicherung der Forschungsdaten gesucht. Doch vorerst darf sich die Altgermanistik auf eine Aufwertung ihrer Forschungswelt freuen – und auf eine neubeleuchtete Zukunft des nun für jedermann besser zugänglichen begehrten Ritters.

Autorin

Anika Ruppen

Expertin Universität Bern

Mirjam Geissbühler

Teilen

Das ewige Eis und der Meeresspiegel

Month: Januar 2020

2007 mahnte der Weltklimarat vor einem Abschmelzen der Eisschilder in Grönland und der Westantarktis. Ein Anstieg des Meeresspiegels zwischen vier und sechs Metern wäre die Folge. Dies in einem Zeitraum der nächsten Jahrhunderte, vielleicht auch erst Jahrtausende. Nun prophezeien Forscher der NGO Climate Central in ihrem neusten Statement vom November einen Anstieg um bis zu zwei Meter bereits für das Jahr 2100. Die berechneten Folgen der Erderwärmung haben sich innert kürzester Zeit in die nahe Zukunft verschoben und drohen die Menschheit nun in Form des Meeresspiegelanstiegs bereits in den kommenden Jahrzehnten zu treffen. Derweilen zeigt ein Blick in die Vergangenheit, wie fragil das Zusammenspiel zwischen Eis und Ozean ist.

Martin Zahno und Luisa M. | 01.01.2020

Ellsworth Mountain Range in der Antarktis (Image by skeeze from Pixabay)

Ein Anstieg von einem oder auch zwei Metern hört sich erstmal nicht nach viel an. Und dennoch: Steigt der Meeresspiegel weiter so rasant an, dann werden die Folgen drastisch und bereits in naher Zukunft spürbar sein. Dies betont auch Horst Machguth, Professor für Glaziologie an der Universität Freiburg: „Gepaart mit Sturmfluten kann ein solch neues Meeresspiegellevel zu Hochwasserkatastrophen führen.“ Solche Extremereignisse treten laut den neuesten Berechnungen durch die vergrösserte Wassermenge nicht nur verstärkt, sondern vor allem viel regelmässiger auf. „Gebiete, welche bis weit ins Landesinnere kaum oberhalb des Meeresspiegels liegen, laufen Gefahr, von solchen Fluten getroffen zu werden“, so Machguth weiter. Länder wie Vietnam, Bangladesch oder die Niederlande, aber auch Städte wie Jakarta, Mumbai oder Venedig würden somit bereits in den kommenden Jahrzehnten verstärkt mit Sturmfluten konfrontiert werden. Solche Szenarien wurden von Forschern weltweit bereits in den vergangenen Jahrzehnten prophezeit. Der Zeitraum, in welchen es zu solchen verheerenden Extremereignisse kommen könnte, hat sich nun jedoch deutlich näher zur Gegenwart verschoben. Es handelt sich nicht mehr um Jahrtausende. So geht der Weltklimarat in seinem neusten Bericht vom September 2019 davon aus, dass der Anstieg des Meeresspiegels von sechs Metern bereits im Jahre 2300 erreicht sein könnte. Ein solches Szenario würde jeden der knapp 700 Millionen Küstenbewohner der Welt vor erhebliche Probleme stellen. Grosse Gebiete könnten so permanent unbewohnbar werden. Die Folgen des Meeresspiegelanstieges können somit bereits für die absehbare Zukunft als durchaus bedrohlich angesehen werden. Ebenso bedenklich ist die Situation, wenn man sich mit den Gründen dieses Phänomens auseinandersetzt.

Eisschild in der Antarktis (Image by David Mark from Pixabay)

Woher stammt dieser erhöhte Anstieg?

Um die Gründe für diese neuen Szenarien verstehen zu können, muss man zuerst zwischen Gletschern und Eisschildern unterscheiden. Mit Eisschildern sind die riesigen Eismassen gemeint, welche auf Grönland und in der Antarktis gebunden sind. Obwohl die Gletscherschmelze an sich nur ein geringes Potenzial hat, den Meeresspiegel ansteigen zu lassen, zeigt sich: Rund die Hälfte des Eises, das auf der Welt schmilzt, stammt momentan von Gletschern. „Dies liegt vor allem an der grossen Oberfläche der weltweiten Gletscher“, so Machguth. Die Ablation, bzw. das Schmelzen des Eises, findet in erster Linie an der Oberfläche der Eismasse statt. „Nachhaltig ist dies jedoch nicht“, erläutert der Glaziologe weiter. „Zum Zeitpunkt, an dem der Grossteil der Gletscher weggeschmolzen ist, wird immer noch viel Eis in der Arktis übrig sein, welches noch lange für einen weiter steigenden Meeresspiegel sorgen wird.“ Auch die Ablation der Gletscher auf Grönland hat sich in den vergangenen Jahren mehr verstärkt als man in den Berichten von 2007 angenommen hat.

„Rund die Hälfte des Eises, das auf der Welt schmilzt, stammt momentan von Gletschern.“

Schon jetzt trägt der Grönländische Eisschild einen beträchtlichen Teil zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Deutlich mehr als jenes Eis, welches momentan in der Antarktis gebunden ist. „Die Gründe sind verschieden“, erklärt Machguth, „zum einen liegen grosse Teile Grönlands weit im Süden und zum anderen ist es wichtig zu verstehen, dass es in der Arktis deutlich wärmer ist als am Südpol.“ Dies ist laut dem Glaziologen unter anderem darauf zurückzuführen, dass Grönland von grossen Landmassen umgeben ist. Die Antarktis ihrerseits hat durch ihre von Ozeanen umgebene Lage ein eigenes Klimasystem, in welchem auch in den Sommermonaten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt herrschen.

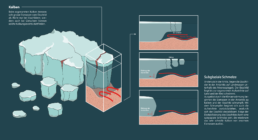

WIBLO Infografik von Luisa M.

Die Antarktis als Risikofaktor

Dass die Antarktis jedoch alles andere als ein stabiles System ist, lässt ein Blick in die Vergangenheit vermuten. Zwischen den letzten beiden Eiszeiten erhöhte sich der globale Meeresspiegel innerhalb der relativ kurzen Zeit von rund 1000 Jahren um bis zu neun Meter und lag phasenweise fünf Meter über dem heutigen Level. Dieser abrupte Anstieg sei nicht allein auf eine schnelle Schmelze zurückzuführen, argumentiert Machguth: „Dieses Ereignis stand mit grosser Wahrscheinlichkeit in Verbindung mit enormen Kalbungs-Events in der Westantarktis.“ Beim sogenannten Kalben brechen ganze Eismassen vom Schild ab und treiben dann auf dem offenen Meer, bis sie schliesslich schmelzen.

Infobox Antarktis

Die geschätzte maximale Eisdicke in der Region Adélieland beträgt 4’776 Meter. Mit einer Oberfläche von rund 13,924 km2 ist die Antarktis flächenmässig grösser als die EU und rund 337 mal grösser als die Schweiz! Zudem herrschen in der Antarktis überdurchschnittlich starke Winde vor. Ganzjährige Windgeschwindkeiten von bis zu 300 km/h sind keine Seltenheit.

Bedrohlich ist dabei die Tatsache, dass in der Westantarktis grosse Teile des vorhandenen Eisschildes anders als in Grönland auf Land liegen, welches sich unterhalb des Meeresspiegels befindet. Falls sich die Westantarktis destabilisieren sollte, könnte eine subglaziale Schmelze die Folge sein. Die Konsequenz einer solchen subglazialen Schmelze sowie der mechanischen Destabilisierung wäre das schnelle Kalben von enormen Massen von Eis. Bei einem Meeresspiegelanstiegspotenzial der Westantarktis von sieben Metern eine bedrohliche Vorstellung. „Solche Szenarien sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen, da ein solch plötzliches Ereignis wiederum globale Phänomene wie beispielsweise die Meeresströmungen beeinflussen könnte, welche ihrerseits Auswirkungen auf das Klima haben“, erklärt Machguth.

Auch wenn die Folgen eines solchen Szenarios schwer abzuschätzen sind, sind die kurzfristigen Auswirkungen des Meeresspiegelanstieges schon heute erkennbar. Der Einfluss, welcher dieser Anstieg auf die gesamte Menschheit haben wird, wird nun langsam ersichtlich und spürbar. Folgen eines Prozesses, den man kaum mehr aufhalten, sondern höchstens noch eindämmen kann.

Ellsworth Mountain Range in der Antarktis (Image by skeeze from Pixabay)

Ein Anstieg von einem oder auch zwei Metern hört sich erstmal nicht nach viel an. Und dennoch: Steigt der Meeresspiegel weiter so rasant an, dann werden die Folgen drastisch und bereits in naher Zukunft spürbar sein. Dies betont auch Horst Machguth, Professor für Glaziologie an der Universität Freiburg: „Gepaart mit Sturmfluten kann ein solch neues Meeresspiegellevel zu Hochwasserkatastrophen führen.“ Solche Extremereignisse treten laut den neuesten Berechnungen durch die vergrösserte Wassermenge nicht nur verstärkt, sondern vor allem viel regelmässiger auf. „Gebiete, welche bis weit ins Landesinnere kaum oberhalb des Meeresspiegels liegen, laufen Gefahr, von solchen Fluten getroffen zu werden“, so Machguth weiter. Länder wie Vietnam, Bangladesch oder die Niederlande, aber auch Städte wie Jakarta, Mumbai oder Venedig würden somit bereits in den kommenden Jahrzehnten verstärkt mit Sturmfluten konfrontiert werden. Solche Szenarien wurden von Forschern weltweit bereits in den vergangenen Jahrzehnten prophezeit. Der Zeitraum, in welchen es zu solchen verheerenden Extremereignisse kommen könnte, hat sich nun jedoch deutlich näher zur Gegenwart verschoben. Es handelt sich nicht mehr um Jahrtausende. So geht der Weltklimarat in seinem neusten Bericht vom September 2019 davon aus, dass der Anstieg des Meeresspiegels von sechs Metern bereits im Jahre 2300 erreicht sein könnte. Ein solches Szenario würde jeden der knapp 700 Millionen Küstenbewohner der Welt vor erhebliche Probleme stellen. Grosse Gebiete könnten so permanent unbewohnbar werden. Die Folgen des Meeresspiegelanstieges können somit bereits für die absehbare Zukunft als durchaus bedrohlich angesehen werden. Ebenso bedenklich ist die Situation, wenn man sich mit den Gründen dieses Phänomens auseinandersetzt.

Eisschild in der Antarktis (Image by David Mark from Pixabay)

Um die Gründe für diese neuen Szenarien verstehen zu können, muss man zuerst zwischen Gletschern und Eisschildern unterscheiden. Mit Eisschildern sind die riesigen Eismassen gemeint, welche auf Grönland und in der Antarktis gebunden sind. Obwohl die Gletscherschmelze an sich nur ein geringes Potenzial hat, den Meeresspiegel ansteigen zu lassen, zeigt sich: Rund die Hälfte des Eises, das auf der Welt schmilzt, stammt momentan von Gletschern. „Dies liegt vor allem an der grossen Oberfläche der weltweiten Gletscher“, so Machguth. Die Ablation, bzw. das Schmelzen des Eises, findet in erster Linie an der Oberfläche der Eismasse statt. „Nachhaltig ist dies jedoch nicht“, erläutert der Glaziologe weiter. „Zum Zeitpunkt, an dem der Grossteil der Gletscher weggeschmolzen ist, wird immer noch viel Eis in der Arktis übrig sein, welches noch lange für einen weiter steigenden Meeresspiegel sorgen wird.“ Auch die Ablation der Gletscher auf Grönland hat sich in den vergangenen Jahren mehr verstärkt als man in den Berichten von 2007 angenommen hat.

„Rund die Hälfte des Eises, das auf der Welt schmilzt, stammt momentan von Gletschern.“

Schon jetzt trägt der Grönländische Eisschild einen beträchtlichen Teil zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Deutlich mehr als jenes Eis, welches momentan in der Antarktis gebunden ist. „Die Gründe sind verschieden“, erklärt Machguth, „zum einen liegen grosse Teile Grönlands weit im Süden und zum anderen ist es wichtig zu verstehen, dass es in der Arktis deutlich wärmer ist als am Südpol.“ Dies ist laut dem Glaziologen unter anderem darauf zurückzuführen, dass Grönland von grossen Landmassen umgeben ist. Die Antarktis ihrerseits hat durch ihre von Ozeanen umgebene Lage ein eigenes Klimasystem, in welchem auch in den Sommermonaten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt herrschen.

WIBLO Infografik von Luisa M.

Dass die Antarktis jedoch alles andere als ein stabiles System ist, lässt ein Blick in die Vergangenheit vermuten. Zwischen den letzten beiden Eiszeiten erhöhte sich der globale Meeresspiegel innerhalb der relativ kurzen Zeit von rund 1000 Jahren um bis zu neun Meter und lag phasenweise fünf Meter über dem heutigen Level. Dieser abrupte Anstieg sei nicht allein auf eine schnelle Schmelze zurückzuführen, argumentiert Machguth: „Dieses Ereignis stand mit grosser Wahrscheinlichkeit in Verbindung mit enormen Kalbungs-Events in der Westantarktis.“ Beim sogenannten Kalben brechen ganze Eismassen vom Schild ab und treiben dann auf dem offenen Meer, bis sie schliesslich schmelzen.

Infobox Antarktis

Die geschätzte maximale Eisdicke in der Region Adélieland beträgt 4’776 Meter. Mit einer Oberfläche von rund 13,924 km2 ist die Antarktis flächenmässig grösser als die EU und rund 337 mal grösser als die Schweiz! Zudem herrschen in der Antarktis überdurchschnittlich starke Winde vor. Ganzjährige Windgeschwindkeiten von bis zu 300 km/h sind keine Seltenheit.

Bedrohlich ist dabei die Tatsache, dass in der Westantarktis grosse Teile des vorhandenen Eisschildes anders als in Grönland auf Land liegen, welches sich unterhalb des Meeresspiegels befindet. Falls sich die Westantarktis destabilisieren sollte, könnte eine subglaziale Schmelze die Folge sein. Die Konsequenz einer solchen subglazialen Schmelze sowie der mechanischen Destabilisierung wäre das schnelle Kalben von enormen Massen von Eis. Bei einem Meeresspiegelanstiegspotenzial der Westantarktis von sieben Metern eine bedrohliche Vorstellung. „Solche Szenarien sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen, da ein solch plötzliches Ereignis wiederum globale Phänomene wie beispielsweise die Meeresströmungen beeinflussen könnte, welche ihrerseits Auswirkungen auf das Klima haben“, erklärt Machguth.

Auch wenn die Folgen eines solchen Szenarios schwer abzuschätzen sind, sind die kurzfristigen Auswirkungen des Meeresspiegelanstieges schon heute erkennbar. Der Einfluss, welcher dieser Anstieg auf die gesamte Menschheit haben wird, wird nun langsam ersichtlich und spürbar. Folgen eines Prozesses, den man kaum mehr aufhalten, sondern höchstens noch eindämmen kann.

Autor

Martin Zahno

Illustratorin

Luisa Morell

Experte Universität Freiburg